日常にこそある誇りを描いたミレー。編集長haruの《アーティスト・デート》第五会

2019/07/09

兵庫県立美術館で開催されている「印象派からその先へー世界に誇る吉野石膏コレクション」展より、もう一つ作品のご紹介をします。

ファンの方も多いかもしれません、ミレーです。(最近、アート熱が止まらない編集長haru!)

ミレーの作品を支えたバルビゾンの自然

ジャン=フランソワ・ミレー(1814-75)。それまで絵画の主題には、なかなか

なり得なかった厳しい農民の労働を丁寧に見つめ、描いた画家です。彼の手により、豊潤な農民画の世界が生まれました。

ミレーはバルビゾン派を代表する作家として知られていますが、この「バルビゾン」とは地名です。

フランス・バルビゾン村は小さな村ですが、ミレーをはじめとする多くの画家が訪れました。

この自然豊かな制作環境のおかげで、後世にまで脈々と愛される絵画の数々が生まれたのです。

(今でも、この小さなバルビゾン村に訪れる観光客・アートファンは絶えないようです。私もぜひ訪れてみたいものです。)

そして、慈愛

幼い頃から自然の中で育ったミレーは、自然に対する畏敬の気持ちをナチュラルに持つことができたのでしょう。

この自然に対する畏敬の気持ちが、ミレーの作品を根底から支えています。

そして、身近な人たちへの尊敬と慈愛の気持ちも、ミレーの作品からじんわりと感じ取ることができます。

家族や近しい人たち、大地と自然、そこに根ざして生きる人々や動物たち。

ミレーは、自分自身が愛情と共感を寄せたものたちをモチーフとし、温かさと尊厳を備えた作品を丁寧に、丁寧に描きました。

そこからはノルマンディーの寒村で過ごした子供時代のまなざし、

妻と共に9人の子を育てた父親としてのまなざしを感じ取ることができます。

日常にこそある、誇り

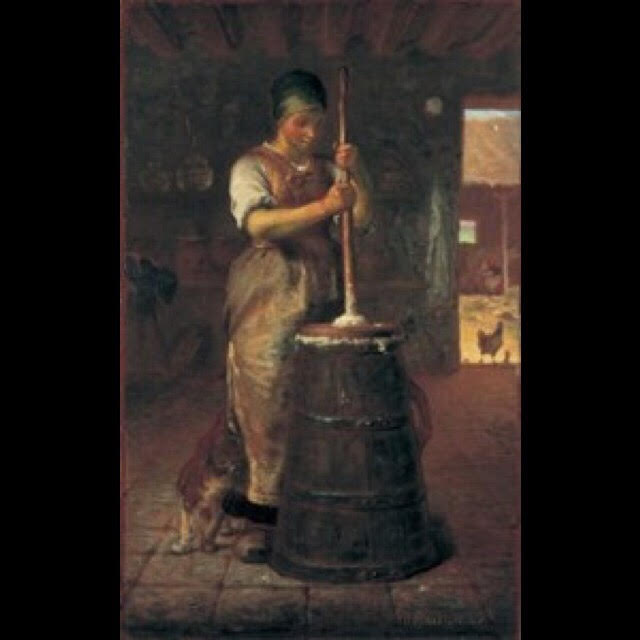

今回展示されていた、1870年のサロン出品作《バター作りの女》からも

日常の風景に宿る誇りや尊厳を感じることができます。

桶に入れた生乳を棒で上下させてバターを精製する方法は中世後期から存在したようです。

一時間以上かかるこの作業を担ったのは、主に子どもと女性でした。

ミレーはこのバターを精製する女性を何度も描きました。

http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/exhibition-20141101-s01-01.html

女性は、堂々とした出で立ちでバターを作っています。バターを作るという日常の一コマにこそ誇らしさが在る。

そういうメッセージが、ミレーから伝わってきます。

仕事をするとき。家事や育児をするとき。庭仕事をするとき。私たちはどんな気持ちで、どんなふうな佇まいでいるでしょう。

今やっていることが煩雑で卑近なものに感じられてしまったら、ミレーの絵を思い出してください。

高尚さや誇りは、どこか遠いところに存在するのではなくて、日常のありふれたシーンにあります。

日常で行う一つ一つの営みを、丁寧に。誇りと愛情を胸に

ひとつひとつ、とりくんでいきたいですね。

編集長haru